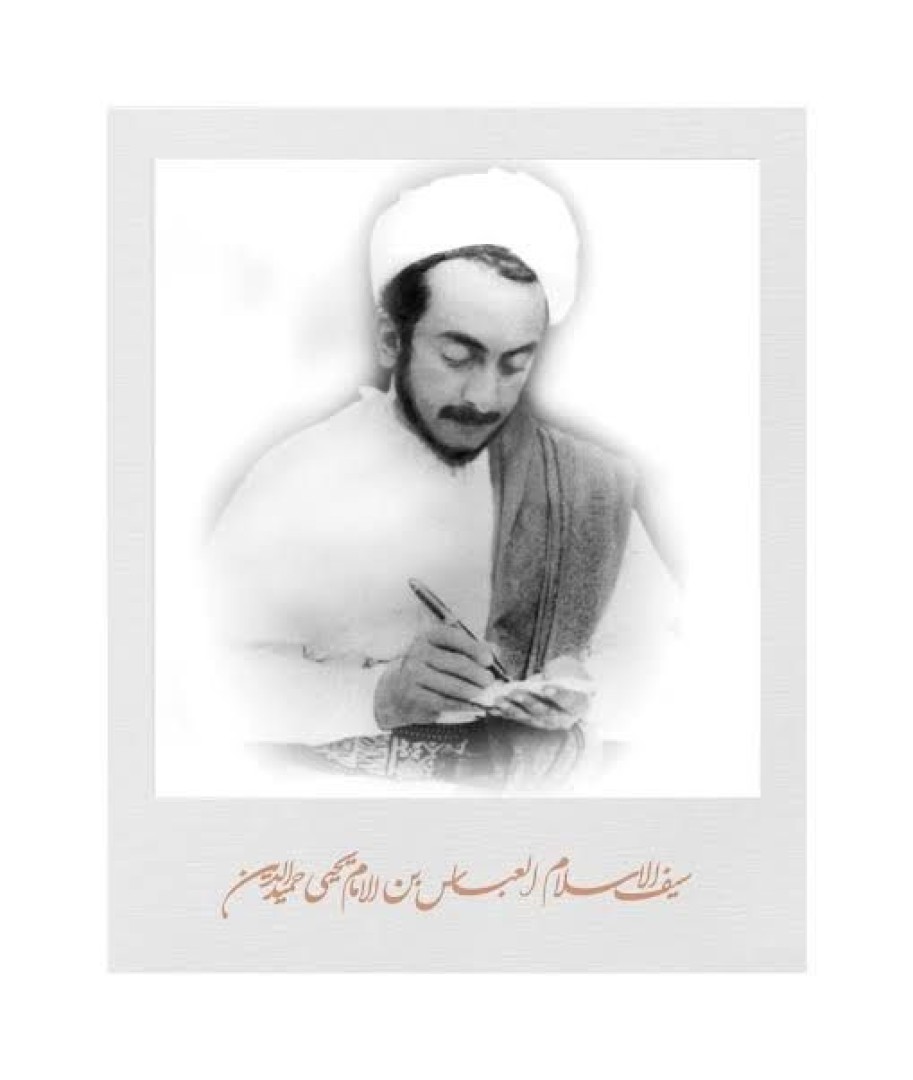

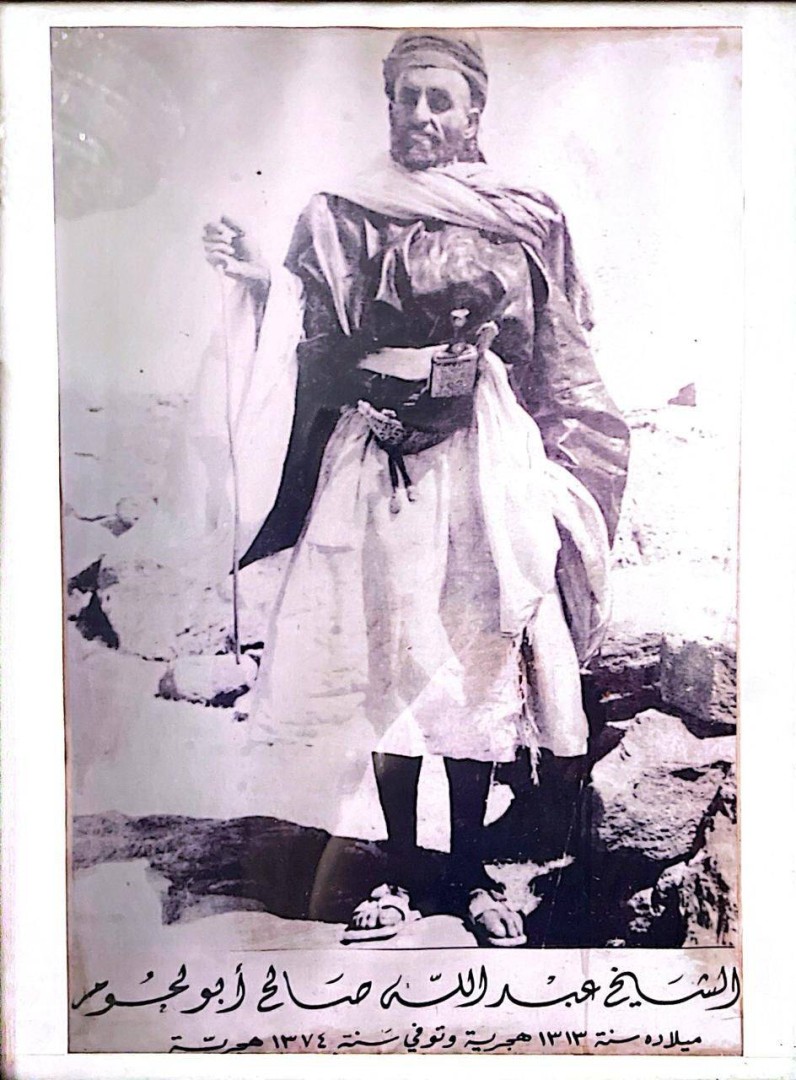

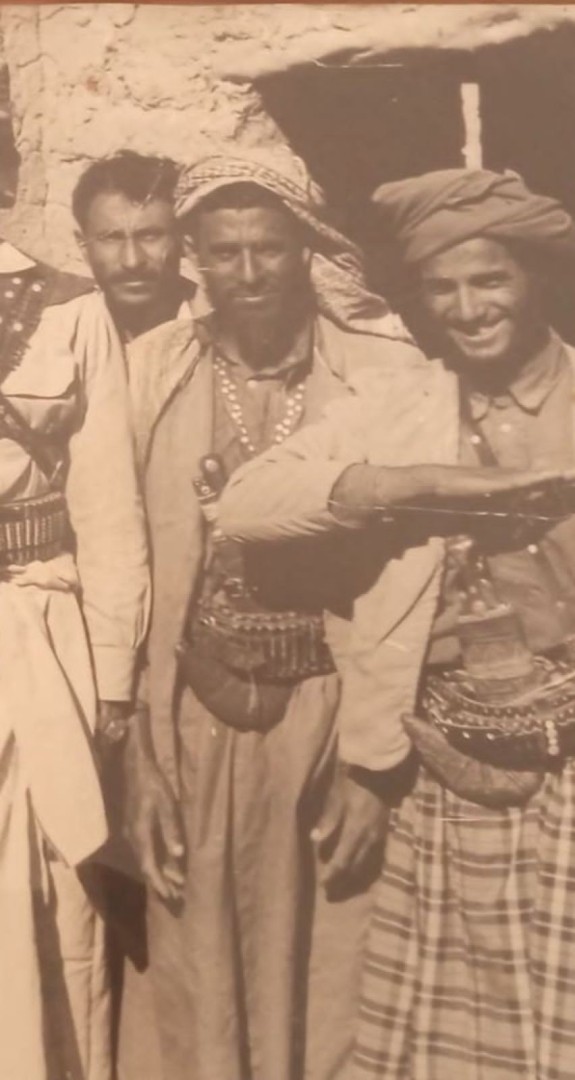

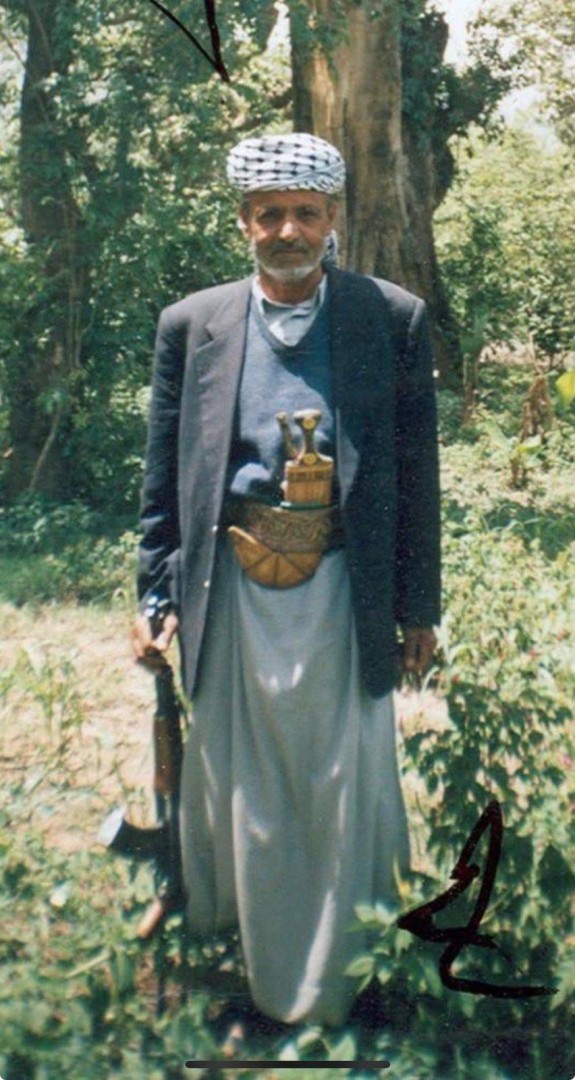

في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج حكايتي، تستضيف الزميلة رحمة حجيرة، الكاتبة والشاعرة عزيزة عبدالله أبو لحوم، التي نشأت في كنف واحدة من أبرز الأسر القبلية في اليمن، وعاصرت تحولات سياسية واجتماعية حاسمة في تاريخ البلاد. تكشف عزيزة، في سردٍ إنساني مفعم بالتفاصيل، عن طفولتها في صنعاء بعد ثورة 1948، وعن رحلتها التعليمية المبكرة، وحياتها العائلية، ووالدها الثائر الشيخ عبدالله أبو لحوم، الذي لعب دورًا محوريًا في الثورة والجمهورية، وزجها السياسي اليمني الكبير الذي أصبح فيما بعد رئيساً لخمس حكومات متعاقبة في اليمن.

كما تسرد حكاياتها مع المدرسة، ومعاناتها مع اللباس التقليدي، وتفاصيل عن حياتها اليومية كطفلة بين أبناء الثوار، لتقدم للقارئ رواية نادرة عن اليمن من داخل البيت القبلي الثائر.

"النداء" تنشر النص الكامل للحوار بالتزامن مع عرضه على قناة "حكايتي"، وذلك في سياق اتفاق تعاون إعلامي مشترك.

رحمة: مرحبًا بكم. حكاية اليوم حكاية متميزة، لأنها مكونة من حكايات متشابكة مع بعضها البعض. ضيفتي اليوم امرأة وُلدت في عهد الإمامة، وحاولت أن تصنع شيئًا مختلفًا، فأصبحت علمًا من أعلام اليمن، ونموذجًا ملهمًا.

أما الحكاية الثانية، فهي أنها تنتمي إلى واحدة من كبرى الأسر المشيخية في اليمن، وتحديدًا قبائل بكيل. والحكاية الثالثة، أنها مؤلفة وشاعرة وأديبة لها العديد من الإصدارات.

أما الحكاية الرابعة، فشاءت الأقدار أن يزوّجها شقيقها الثائر - الذي كان في صفوف ثورة 26 سبتمبر - لرجل ثائر آخر، أصبح لاحقًا رئيسًا لخمس حكومات يمنية، فكانت هي السيدة الأولى، ولو من خلف الستار. والحكاية الخامسة، حكاية امرأةٍ معجونة بتراب اليمن، تنبض بأوجاعه.

رحّبوا معي بضيفة هذه الحلقة: الأستاذة العزيزة عزيزة عبدالله بنت صالح أبو لحوم، أو كما تحب أن تسمي نفسها: عزيزة عبدالله.

رحمة: مرحبًا بكِ أستاذة عزيزة عبدالله.

عزيزة: أهلًا وسهلًا بكم.

رحمة: أستاذة عزيزة، وُلدتِ في عام 1940 في وادي الملح، مديرية نهم شرق صنعاء، فكيف عرفتِ تاريخ ميلادك بدقة في ظل غياب التوثيق آنذاك؟

عزيزة: والدتي رزقت قبلي ببنت وولد، ولم تكن هناك سجلات للمواليد. والدي رحمه الله كتب في المصحف: "رزقنا من بنت فلان ولد أو بنت"، وأنا كنت البنت الثانية. لاحقًا تم تحويل التاريخ من الهجري إلى الميلادي ووافق 1945، وبعد مراجعة الأشهر، صادف أن مولدي في 5 مايو 1945.

رحمة: تاريخ ميلاد مميز. قلتي أن والدك كان يكتب عند ميلاد ابنائه "ان فلانة بنت فلان ولدت .." كم زوجة لوالدك؟ وكم عدد إخوتك؟ وما ترتيبك بينهم؟

عزيزة: ترتيبي الثالث من جهة والدتي، والثاني عشر بين إخوتي الأحياء. والدي تزوج ست مرات، والدتي كانت الخامسة، احدى زوجاته توفت أثناء الولادة، وأخرى مرضت وماتت.

في كنف الثورة.. صنعاء بعد 1948

رحمة: نشأتِ في أسرة عريقة، فهل يمكنك ان تحدثينا عن طفولتك في ظل هذه الاسرة؟

عزيزة: ولدت في مديرية نهم، وبعد عام من ولادتي، انتقلنا إلى صنعاء، وهناك اندلعت ثورة 1948. والدي كان من الثوار الذين سيطروا على حصن ثلاء مع قبائل نهم وبكيل، ورجال من كل القبائل التي كانت مع الثورة. بعد ذلك، وكما نعلم جميعًا، سقطت الثورة، وعاد الإمام أحمد من تعز بعد مقتل والده.

في تلك الأيام، وحينما كان والدي في ثلاء، كانت المسافات طويلة، ولم يصدق أبي أن الثورة قد فشلت، ورفض تسليم الحصن (وقد ذُكر ذلك في بعض الكتب). لقد أصرّ على البقاء حتى جاءته رسالة من أصدقائه، أخبروه فيها أن صنعاء قد سقطت، وأن الإمام أباحها للفيْد، وطلبوا منه أن يسلّم.

وبينما هو في طريق العودة، تم القبض عليه وأُخذ إلى حجة. لم يضعوه في السجن كبقية الثوار، بل وضعوه في مكان يُسمّى "مَبقَع"، أي تحت الإقامة الجبرية.لا أعلم تحديدًا كم بقي والدي في حجة، لكن ربما كانت نحو سنة.

عندما عاد، كان قد اختلط في حجة بعدد من الثوار، مثل النعمان وغيره ممن لم يُعدِمهم الإمام. وكان هناك نوع من الحماس، فبدأ يسمح لنا – نحن البنات داخل الأسرة - بالالتحاق بـ"المعلامة". أنا التحقت بـمعلّامة في حي الفليحي، عندما كنا نقيم في صنعاء.

رحمة: وقبل صنعاء لم تدرسي؟

عزيزة: في القرية، كنتُ لا أزال صغيرة، وكنتُ أبلغ من العمر تقريبًا ثلاث أو أربع سنوات. وعندما استقرّينا في صنعاء، التحقتُ بـ"المعلّامة"، حيث كانت هناك سيّدة فاضلة تُعلّمنا القرآن الكريم، وكانت تكرر كثيرًا الحديث عن الإمام الحسين، وعن الاستشهاد والمناحة، وكان بعضنا – ممّن تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات – يبكون تأثرًا بما تقول.

في ذلك الوقت، كان ابن أخي، المهندس عبدربه (حفظه الله)، رهينة في حجّة. وعندما حان وقت خروجه، أحضروا بدلًا عنه الدكتور طارق (رحمه الله).

ولأجل أن يتمكّن من دخول المدرسة معي في صنعاء، سُمح لي بالالتحاق أيضًا، فذهبتُ وكنت الوحيدة بين الأولاد. كنا نرتاد مدرسة كانت تُعرف آنذاك باسم "مكتب الزمر"، والتي أعتقد أنها تُعرف الآن باسم "عمر المختار".

ظل طارق يرافقني منذ أن كنت في السادسة من عمري، وحتى بلوغي سن الثامنة، حين جاء دوره للذهاب كرهينة إلى حجة. ورغم ذلك، أصرت والدتي أن أواصل دراستي.

رحمة: وهل اعترض والدك؟

عزيزة: على العكس، لقد كان مشجّعًا لي، ومرتاحًا من سلوكي. حتى أخي علي - رحمه الله - كان كذلك.

رحمة: وماذا كان موقف أخيك؟

عزيزة: كنا في تلك الأيام نكتب على الألواح، إذ لم تكن لدينا دفاتر ولا أقلام، فقط الطباشير. وفي أحد الأيام، جاء أخي فجأة، وأعطاني دفترًا وأقلامًا، فكنت أول من يمتلكها بين زملائي وزميلاتي، وكنت فخورة بذلك.

بعد ذهاب طارق، استمررت في الدراسة لمدة سنتين، وخلال أربع سنوات كنت قد ختمت جزء "عمّ"، وهو إنجاز يُحتفى به في اليمن، ويُقام لأجله احتفال كبير.

رحمة: هل "رَنقَشوا" لكِ؟ (أي: هل احتفلوا بكِ؟)

عزيزة: نعم، "رَنقَشوا" لي.

رحمة: نريد تسليط الضوء أولًا على تلك السنوات الأربع.. ما هي المناهج؟ كيف كانت الفصول؟ وهل كنتم ذكورًا وإناثًا؟ ومن زميلاتكِ آنذاك؟

عزيزة: كما أخبرتكِ من قبل، في البداية لم أكن سوى أنا وحدي، وكنت أجلس في آخر الصف. وكان طارق يأتي ويجلس بجانبي لأنه كان يراني خائفة ومرتبكة. ثم بعد ذلك بدأت أتشجع.

كان بيتنا في حي "مَعْمَر"، وستشاهدينه في الصور التي التُقطت، لكنه للأسف دُمّر لاحقًا بفعل العدوان على اليمن. وكان بجانبنا منزل لأحد أبناء الإمام: إمّا سيف الإسلام أحمد أو عبدالله أو حسين – لا أتذكر تحديدًا. ابنته التحقت بالمدرسة بعدي، لكنني كنت الأولى، وبعدي التحقت فتاتان من بنات التجار.

رحمة: ماذا كنت ترتدين؟

عزيزة: كنا نرتدي "فُوطة" و"قَرْقوش". وكانت والدتي – رحمها الله – تُصرّ على أن أرتدي القرقوش التقليدي الخاص بالقرية، وكان مزينًا بالفضة وأشياء تُشبه الجرس، ومنمنمات صغيرة تُصدر أصواتًا عند الحركة. وكنت أشعر بخجل شديد، لكنها كانت تصرّ على أن ألبسه.

وكان هناك أيضًا شيء يسمّى "العزيمة" أو "الحجاب"، وهو عبارة عن كتاب صغير يُوضع في طرف القرقوش، وكلما تحرّكتُ كان يصدر صوتًا عند ارتطامه. أما "الحجاب" أو "الحِرْز"، فكان يكتبه لوالدتي أحد الفقهاء أو المشايخ، لأنها لم تُرزق بغيري، لا بنتًا ولا ولدًا. لكنني، رغم ذلك، كنت أرى إخوتي وأبناء إخوتي، وحتى خالاتي اللاتي كنّ موجودات، وأشعر أن جميعهن أمهاتي.

رحمة: هل كانت زميلاتكِ يرتدين القَرْقوش أيضًا، أم كنتِ الوحيدة التي ترتديه؟

عزيزة: كنّ جميعًا يرتدين القراقوش و"الفُوطة" من الأعلى، أما أنا، فكنت أُغطي القَرْقوش بـ"الفوطة" التي كنا نسميها في قريتنا "المَبيت"، لأنها تغطي كل شيء. كنت أرتديه وألفّه حول وجهي كي أُخفي الفضة والمرجان، حتى لا تضحك عليّ البنات عندما أمشي، "تعرفين شقاوة البنات". أما الأولاد، ففي الصباح لم يكونوا يشعرون بوجودنا بينهم، لأننا لم نكن مطالبات بالقيام أو الكتابة على السبورة أو بأي شيء مماثل.

رحمة: هل كانت هناك سبورة وطباشير؟

عزيزة: نعم، كان هناك "تخت" (طاولة)، وفي البداية كنا نستخدم الألواح الخشبية، ونتعلّم القرآن الكريم. وبدأوا معنا بجزء "عمّ" (وهو الذي "رَنقَشوا" لي فيه). وكانت بعض البنات، وكذلك بعض الصبيان الصغار، يسمعون صوت نَمانِم الفضة عندما أمشي، فيحاول بعضهن - ببراءة الطفولة - أن يمسكن بها. بعد ذهاب طارق إلى حَجّة، استمريت في الدراسة لمدة سنتين ونصف.

الحقيبة الأولى والقرطاسية اليدوية

رحمة: هل كنتم تحملون حقائب وألواحًا معكم؟ كيف كنتم تذهبون إلى المدرسة؟ هناك جيل جديد يودّ أن يعرف.

عزيزة: كان لدينا كيس مصنوع من القماش، كانت أمي تخيطه لي ولطارق، وتضع عليه تطريزًا من الأعلى، وتُضاعف القماش مرتين ليكون أكثر متانة.

رحمة: هل كانت حقيبة أم "بقشة"؟

عزيزة: لا، لم تكن "بقشة"، بل حقيبة بخيط يُشدّ لإغلاقها.

أمي (سبحان الله، ربما مصادفة أو إلهام) صنعت حقيبة طارق بثلاثة خطوط في الأسفل: أسود وأزرق، أما أنا فكانت حقيبتي باللونين الأخضر والأزرق، بشكل متناسق ومقرّب في الألوان حتى لا تكون زاهية. كانت الحقيبتان مصنوعتين من قماش كان يُعرف في تلك الأيام باسم "مِريكان".

رحمة: من المؤكد أنه كان قماشًا أمريكيًا؟

عزيزة: لا أعلم، لكنه كان يشبه القماش المستخدم في تغليف الكتب كما نعرفه اليوم.

رحمة: هل يشبه حقائب الرياضيين؟

عزيزة: بالضبط.

رحمة: وماذا عن زميلاتكِ؟ تحديدًا بنت سيف الإسلام، هل كانت لديها حقيبة مثل حقيبتك؟

عزيزة: كانت مثلنا، تحمل كيسًا بخيط تضع فيه أشيائها. الألواح كانت صغيرة، وليست كبيرة، وتوضع بسهولة بداخله.

رحمة: هل كانت مدللة وترتدي ملابس أفضل؟

عزيزة: كانت ترتدي مثلنا تمامًا: الفوطة والقَرْقوش. وكانت المدرسة تبدأ من يوم السبت وتنتهي ظهر الخميس. وبعدها يكون لدينا "فِيطوس".

رحمة: "فيطوس" تعني...؟

عزيزة: تعني فسحة.

رحمة: كم كانت عدد ساعات الدراسة؟

عزيزة: كنا نبدأ في الصباح الباكر، وكانوا يقولون "من الساعة الواحدة"، أي الساعة السابعة صباحًا. كانت أمي تُحضّر لنا الخبز في البيت، وتدهنه بالسمن، وأحيانًا بالعسل. وبعد أن امتلكنا الشجاعة بعد سنة، صرنا – أنا وطارق – من المتفوقين. وكان طارق يخرج إلى دكان بجانب المدرسة، حيث يبيع البرعي (لا أعرف ماذا يُطلق عليه تحديدًا)، وكان يُحضر لنا "طاستين".

رحمة: يُطلق عليه "العِتر".

عزيزة: نعم، "العِتر"، كان يُحضره لنا، فنأكل قطعة خبز ونغمسها فيه.

رحمة: كم كان مصروفكما يا أمي عزيزة؟

عزيزة: كان طارق يحصل على ربع ريال (الريال الفرنصي، وهي عملة يمنية في عهد الإمامة)، وكان يُعتبر مبلغًا كبيرًا في الأسبوع. أما أنا، فكانوا يعطونني "بَقشة ونص".

رحمة: كم تساوي "البقشة والنص"؟

عزيزة: كانت تعادل نصف ثُمن، أي نصف ثمن الريال. أما طارق فكان يحصل على ثمن كامل.

رحمة: هناك فرق كبير!

عزيزة: نعم، لأنه كان يخرج ويشتري. وكانت هناك دكاكين تبيع "جعالة" تُسمى "جعوَّر"، لا أدري إن سمعتم بها.

رحمة: ما هي "الجعوَّر"؟

عزيزة: هل تعرفين "مارون جلاسي"؟ كانت طرية وملونة: أحمر وأخضر.

رحمة: هل تشبه "حلاوة الصباح" أو "حلاوة الراحة" التي تكون مغطاة بالسكر؟

عزيزة: لا، هي أقرب إلى الحلاوة القطنية، لا أعلم إن كانت غزل بنات تم تجميعه وتقديمه لنا. كان طارق يذهب ويحضرها لنا.

رحمة: وهل كان المصروف يكفي؟ مثلًا لـ"طاسة برعي" و"جعالة" وربما حتى تدخروا؟

عزيزة: كان يوم الخميس هو يومنا الكبير. كنا نشتري فيه كل ما نشتهي، مثل "الشكليت" - الذي هو نوع من جعالة الجعوّر - كانوا يغطونه بالسكر، ثم بعد ذلك كنا نقدّمه لأساتذتنا، وكان عددهم ثلاثة.

رحمة: كنتم تدفعون لهم وتُطلقون على الأساتذة لقب "سيدي"؟

عزيزة: نعم، كنا نقول: "سيدنا فلان" و"سيدنا فلان". أولهم كان الحَمْلي، وهو جارنا. يرحم الله الجميع. أنا اليوم عمري ثمانون سنة.

رحمة: أطال الله عمركِ، أمي.

عزيزة: الله يحفظكِ. كنت أُعطيهم نصف ثُمن، أي خمس بقش، أما طارق فكان يُعطيهم عشر بقش، وهو ما كانوا يسمونه "ربع ريال". أما بقية الطلاب، فكانوا يُعطونهم بقشة ونصف، لأنهم كانوا يظنون أننا "عيال عبد الله"، وأنه من الواجب أن ندفع أكثر!

رحمة: هذا يُشبه ما عُرض في مسلسل الفجر الجديد، عندما كان الطلاب يُقدّمون لـ "بركتنا" من البيض أو المأونة للأساتذة!

عزيزة: لا، ذلك كان يحدث مع "سيدتنا" عندما كنا ندرس في "العلمي". كانت والدتي تُرسل لها السمن، وإذا حصلنا على "كباش" من قريتنا، كانت تُعطيها جزءًا منه.

رحمة: لكن فيما بعد، أصبحوا لا يريدون شيئًا سوى المال.

عزيزة: صحيح، أصبح المطلوب هو تسليم المال فقط.

رحمة: أود أن أعرف موقف الشيخ عبد الله بن صالح أبو لحوم، بعد ما "رَنقشوا لكِ" - أي احتفلوا بك. كيف تعاملت أسرتكم، بصفتها من الأسر المشيخية، مع ابنتهم التي كانت تدرس مع رجال وشباب وأطفال؟

عزيزة: بعض أفراد الأسرة كانوا يقولون لأبي: كيف تتركها تذهب؟ نحن قبلنا معك وسمحنا لبناتنا أن يذهبن إلى "المعلامة"، لكن أن تدخل مكتبًا وتدرس مع الأولاد؟! وأعجبني رد والدي، حين قال لهم: "هي مع ابن أخيها، لكن، تريدون الصدق؟ هي التي تحميه من الأولاد!" فسكتوا جميعًا، والحمد لله استمرينا.

أما بخصوص "الرنقشة" - أي الاحتفال - حينما ختمت جزء "عمّ"، فقد كانوا يُلبسوننا آيات قرآنية، ونمشي من المدرسة إلى البيت، لكن نحن لم نفعل ذلك... احتفلنا في الحوش الخاص بنا في البيت.

رحمة: احتفلتم في الداخل؟

عزيزة: نعم، اجتمعت أنا وصديقاتي، وأصدقاء طارق.

رحمة: وهل كانت والدتكِ فخورة؟

عزيزة: كانت سعيدة جدًا، لأني حين دخلت المدرسة كنتُ بالفعل أعرف القراءة. بدأتُ أولًا مع "سيدتنا" في "العلمين"، وفي الوقت نفسه، كانت والدتي تحثني دائمًا على أن أتعلم القراءة والكتابة، وكان ذلك أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لها.

رحمة: أليس من الغريب أننا كوّنا فكرة خاطئة - في مدينة تعز مثلًا - بأن أبناء المناطق الشمالية، وخاصة القبائل والمشايخ في عهد الإمام، لا يحبّذون تعليم بناتهم أو تشجيعهن على التعليم؟ بينما أنتِ الآن تقدمين صورة مختلفة تمامًا عن هذا الاعتقاد؟

عزيزة: سأخبركِ... عندنا، حتى التي لم تدرس ولم تتعلم القراءة كانت تملك معرفة دينية وثقافية، وتعرف كثيرًا عن التاريخ والأمثال. على سبيل المثال، جدّاتي - سواء عمّات والدتي أو عمّات والدي - عندما كنّ يتحدثن، كنّ يروين قصص أبي زيد الهلالي.

رحمة: كيف عرفن ذلك؟ ولم يكن هناك إنترنت!

عزيزة: نعم، كنّ يروين عن الغزوات، عن حروب حدثت في أماكن مختلفة، وعن جدكِ، وعمّ جدكِ... لديهن ذاكرة مليئة بالأخبار والحكايات.

رحمة: كيف كانت تُدوّن هذه الحكايات؟ على الرقاع؟ لم تكن هناك دفاتر، وكنتم تكتبون على الألواح... هل كان الآباء يجلسون مع بناتهم ليدرّسوهن؟ أم من أين جاءت هذه المعلومات؟

عزيزة: كان أغلب الجلوس بين النساء، والحديث يدور بينهن. ولهذا كان والدي يقول لي دائمًا: "أُريدك أن تدرسي، وأُريدك أن تصبحي أحمرة عين".

رحمة: هل كان يشجّعك على التعليم؟

عزيزة: نعم، كثيرًا.

رحمة: وأشقاؤكِ، هل تقبّلوا الأمر؟ ألم يعترض أحدهم؟

عزيزة: تقبّلوه جدًا، وتحديدًا أخي علي. أما سنان، فكان يطلب مني أن أجلس وحدي، وكنت أوافقه.

رحمة: هل كنتِ تتعرضين للمضايقات من الأطفال؟ أو هل كان أحد يتنمر عليكِ؟ أو حتى أنتِ، هل تنمّرتِ على أحد؟

عزيزة: لا، أنا لم أتنمّر على أحد. كنت خائفة، قادمة من القرية، وهادئة. وسكنا مع أهل صنعاء. لم نكن جميعًا في عمر واحد، كانوا يختاروننا بأعمار مختلفة.

رحمة: كم كان عدد الفصول في "مكتب الزمر" بصنعاء؟

عزيزة: كان لدينا "تخت" (طاولة)، ثلاثة أمامنا، ومن الجهة الأخرى ثلاثة، فصرنا ستة. وخلفنا كان هناك مكان يُسمّى "الصرفة"، وليس فيه تخت. كنا نضع اللوح الخشبي، ولدينا خرقة نمسح بها السبورة إذا وُجد فيها خطأ.

رحمة: وهل كانت هناك واجبات تكتبونها؟

عزيزة: طبعًا، لكن كانت شفهيّة.

رحمة: وهل كان هناك ترتيب للأوائل؟ الأول والثاني مثلًا؟

عزيزة: لم يكن هناك ترتيب. لكن من كانت تُنهي قراءة القرآن عن ظهر قلب، وتكون حافظة له، وتقرأه بالنطق الصحيح - الفتحة والضمة والكسرة - ولا تُخطئ فيه، تُعد متميزة.

وأُحب أن أقول شيئًا: أنا، والحمد لله، ما زلت أحتفظ بالكثير من القرآن، لكن ما درسته خلال السنوات الست الأولى - خاصة الأربع سنوات الأولى - ما زلت أقرأه بشكل أفضل من أي شيء تعلمته لاحقًا.

رحمة: ما زال عالقًا في الذاكرة؟

عزيزة: نعم، تلك دروس "با، بي، بو..." إلى آخره. وبعدها، عندما كنا نقرأ من الألف إلى الياء دون أي خطأ، كان لذلك تأثير كبير فيّ حتى اليوم.

الأقلام السبعة ومراحل الكتابة

رحمة: التأسيس كان قويًا... إلى سن الست سنوات كان الأمر مقبولًا إلى حد ما، لكن بعد ذلك أخذوا ابن أخيكِ طارق رهينة... ماذا فعلتِ بعد ذلك؟

عزيزة: استمريت في الدراسة، لأن والدتي كانت مُصرة على ذلك، وكذلك والدي.

رحمة: هل كانت الوالدة متحمسة كثيرًا لتعليمك؟

عزيزة: كانت تقول إنها تريدني أن أختم "السبعة الأقلام".

رحمة: هل تقصد السبع قراءات؟

عزيزة: لا، بل "السبعة الأقلام"... كنت أتصوّر أن "القلم الحلاّل" والقلم الرصاص - الذي أعطاني إياه أخي علي - هما أول قلمَين من هذه الأقلام.

رحمة: بما أننا نوثّق لذاكرة اليمن، ما هي "السبعة الأقلام"؟ هل يمكنكِ أن تشرحي لنا المقصود بها؟

عزيزة: هذا ما كانت تقوله أمي: "أريد أن تكون ابنتي قارئة للسبعة الأقلام". أنا بدأت بـ"الحلاّل"، وهو القلم المصنوع من الخيزران، الذي يُغمس في الدواة ويُكتب به. وبعدها، جاء قلم الطباشير، ثم أعطوني قلمًا بالحبر، ثم وصلت إلى القلم الرصاص، وأحضروا لي الممحاة الخاصة به... وبالطبع الطباشير كان أولها.

ثورة الثلايا ووفاة الأب الغامضة

رحمة: ولماذا توقفتِ عند هذا الحد ولم تواصلي؟

عزيزة: لأن والدي مرض بعد ذلك، وحدثت مشاكل في عامي 1955 و1956، مع اندلاع ثورة الثلايا. وكان والدي صديقًا مقربًا من أحد أفراد أسرة حميد الدين، وهو "العباس بن الإمام يحيى"، فرأى والدي أن هذه الثورة فاشلة، لأن الإمام أحمد كان أذكى من إخوته، وكان أيضًا شاعرًا.

رحمة: رغم أنه شارك في قصيدة "أراك عصي الدمع"... لكن من أين جاء بهذه القسوة وهو شاعر؟

عزيزة: يعني الحكم...

رحمة: أعتذر على المقاطعة، دعينا نعود إلى القصة.

عزيزة: والدي لم يكن مرتاحًا، وكان إخوتي الكبار - سنان وصالح وعلي - متحمسين مع الثورة، وكانوا على تواصل مع الأمير العباس، لكن الثورة فشلت. أرسل والدي للعباس يطلب منه أن يأتي إليه، وكان مريضًا وقتها.

وعندما جاءه، أخبره والدي بضرورة أن يغادر فورًا إلى قرية نهم، لكن العباس ردّ بأنه لم يفعل شيئًا، ولم يشترك مع أخيه عبدالله، ولا يعتقد أن هناك ما يستدعي العقاب.

قال له العباس إنه طُلب للحضور إلى تعز، وسيذهب، فحاول والدي منعه، لكنه رفض، وقال: "إذا لم أذهب فمعنى ذلك أنني أؤكد التهمة عليّ بأني كنت مشتركًا معهم".

سافر إلى تعز وتم إعدامه هناك. وأتذكر يوم "التنصير" - وهي عادة إشعال النار على أسطح المنازل وقمم الجبال في المناسبات والأعياد - كنا نحضر قطع قماش نغمسها بالجاز، ونصعد إلى السطوح ونشعلها فرحًا بالنصر.

أتذكر عندما كنا في المدرسة أيام ثورة 1955- 1956م، كانوا يقولون لنا: "الحمد لله، نحن في أمان الإمام أحمد"، وبعدها بيومين قالوا: "نحن الآن في أمان الإمام عبد الله"... لكن لم تمر أيام، حتى قالوا لنا: "نحن الآن في أمان الله، وأمان الإمام أحمد". فعُدنا إلى البيت، وبدأنا نحتفل بنصر الإمام أحمد، فجمعنا القماش ووضعناه في "قماقم"، وأشعلنا النار. فجاء والدي وطلب منا أن ننزل، كنت أنا ومعي ثلاثة أو أربعة من أولاد إخوتي، لا يزالون صغارًا، وقال: "انزلوا... ما فيش تنصير". كان غاضبًا، حزينًا على أصدقائه الذين أُعدموا، ومنهم من كان قد أخذه بطائرة إلى عدن للعلاج لأنه كان مريضًا. وبعدها توفي والدي في نفس السنة.

رحمة: كيف توفي الوالد؟ لقد ذكرتِ في روايتك أحلام ونبيلة أن الإمام كان يتخلّص من خصومه بالسم، فهل تمّ تسميم والدكم مثلًا؟

عزيزة: كان أبي مريضًا، وكان كثير من القبائل والناس يأتون لزيارته، والنساء في البيت مشغولات بخبز العجين والضيافة. هذا في الديوان، وهؤلاء في الطابق العلوي، وأولئك في الأسفل... ومع كل ذلك، كان يتابع مشاكل البلاد.

وعندما اشتد به المرض، أخذه الأمير العباس بطائرة إلى عدن ليتعالج، وبعدها قامت الثورة. لم يسمح لنا حينها بالخروج والمشاركة في "التنصير" مع بقية الأولاد، وقال: "لا".

أما بخصوص حكاية السم، فقد قيل لوالدي إنه يجب أن يُقابل نائب الإمام في "المقام"، وكان في باب السباح أو بير العزب. فذهب مع علي شائع (وقد ذكرته في رواية عرس الوالد)، وتوفيق مبارك الذي أعدّه أخي وأسمّيه "أخي توفيق"، بينما الناس يسمّونه "توفيق العبد"… هكذا هي الدنيا. ذهبوا مع والدي، وركب هو فوق الفرس في الصباح متجهًا إلى المقام، حيث دُعي للغداء، وكان هناك كثير من الأشخاص.

عاد أبي وهو ممسك بيد توفيق، ولم يكن كما ذهب… عند دخولنا شارع "معمر"، تحديدًا قبل بيتنا، كان هناك منزل حمود الجائفي، وهناك رأى الناس والدي فقالوا: "سمّموه". أنا كنتُ موجودة ورأيت أبي… والدتي كانت في العادة تخرج فقط حتى باب "الدهليز"، وتقف وراءه، لكنها يومها خرجت وساعدت الرجال في إدخال والدي إلى "المفرج" (ديوان المنزل).

رحمة: كم كان عمرك وقتها؟

عزيزة: كان عمري حوالي 11 عامًا، كنت يافعة. بدأ والدي يتقيأ دمًا، وكان "المدفل" الخاص به (وعاء القيء) ممتلئًا بالدم، حتى الوصية التي كان يكتبها كانت منقطة بالدم. أشقائي كانوا متوزعين: في نهم، وفي إب، وفي وراف، وفي قريتنا. وعندما كانت تُرسل لهم برقيات، تصل في اليوم التالي.

وصلت البرقية في اليوم التالي للصَفِي، عند بيت أبو لحوم، وهي منطقة قبل وراف، وفوق إب.

رحمة: كم تبعد المسافة عن المكان الذي كان فيه الوالد؟

عزيزة: نحن كنا في صنعاء، وهو كان في إب، والمسافة كانت تُقدّر بمسير يوم، كما كانوا يقولون. استلمت عائلة أبو لحوم البرقية في الصَفِي، وخرجوا منها، وأرسلوا رسولًا إلى أخي سنان. وصل سنان عند الظهر، لكن والدي كان قد توفي الساعة 11 في نفس اليوم.

أما علي شائع، الذي كان مع أبي، فقد قال: "سمموا عمي عبدالله... سمموا عمي عبدالله في المقام... الإمام سمم عمي"، وكان جميع الناس يقولون نفس الكلام.

لكن إخوتي فيما بعد قالوا إن والدي كان مريضًا أصلًا، ولا يستطيعون الجزم إن كان قد سُمّم فعلًا.

علي وصالح وصلا قبل سنان، في الفجر، وكان والدي لا يزال حيًا. أما والدتي، فكانت في الغرفة، وقد أسند والدي ظهره عليها. كنت أنا وواحد من أبناء إخوتي، لا أتذكر تحديدًا من، ربما عبدالوهاب، وكان صغيرًا. المهم هو من أبناء عمي أحمد بن صالح - رحمه الله - وقد طُلب منا الذهاب إلى وكلاء والدي في صنعاء، ومنهم محمد علي حطروم، الذي كان وكيله والمسؤول حين يُراد تحويل شيء للناس. وإذا جاءه أحد وقال: "أنا من طرف الشيخ عبد الله"، كانوا يعطونه الملابس مباشرة.

والدي كان يومئ لي بيده أن أخرج من الغرفة، وكنت أرى دموع والدتي تنهمر، والنساء قد بدأن بالتجمع، ثم دخل الرجال. في ذلك الوقت، طلبت مني أمي أن أستدعي خالي علي بن أحمد، وهو ابن عم والدتي، متواجدًا في صنعاء، وطلبت من أحمد بن صالح أن يذهب ويستدعي محمد هاشم ومحمد علي حطروم.

عندما وصلت إلى خالي، أخبرته أن أبي مريض جدًا، وأنه عاد من "المقام" قبل أذان العصر وهو متعب. وعندما وصل خالي، طلب من أمي أن تخرج من "المفرج"، لكنها كانت متمسكة بمكانها، فأخرجها بصعوبة.

دخل جارنا الأستاذ حمود الحملي، وهو مدرس في مكتب الزمر، وجلس في مكان والدتي، بينما خالي اصطحب أمي إلى الغرفة المجاورة لـ"المفرج"، وكانت تسترق النظرات من حين لآخر للاطمئنان على والدي. توفّي أبي في اليوم التالي، وكان الجميع قد ظلّوا ساهرين طوال الليل.

رحمة: ما زالت ذاكرتك تحتفظ بهذا الألم؟

عزيزة: نعم، أتذكره جيدًا. وقتها، عمي علي الزارقة – رحمه الله – كان قد جاء قبل شهر أو شهرين إلى منزلنا مع طبيب إيطالي للكشف على والدي. وعندما أُحضره مرة أخرى بعد تدهور صحة أبي، أشار لخالي إشارة تدل على أن والدي قد توفي. كان محمد علي حطروم ومحمد هاشم وآخرون يتساءلون: "كيف حصل ذلك؟ بالأمس فقط كان عندنا، وكنا نجلس معًا!"

رحمة: لماذا كان يُطلق على والدك لقب "شفيع المذنبين"، رغم أنه كان نقيب المشايخ؟

عزيزة: كانوا يقولون إن قبائله - خاصة في نهم وبكيل - كانت ترى أن إعدامه بعد ثورة 1948 كان سيشعل ثورة جديدة، لأن له مكانة كبيرة ومواقف وطنية بارزة. "كل إنسان يرى والده بصورة خاصة، لكن ما أقوله حقيقة".

رحمة: هذا للتاريخ.

عزيزة: كان والدي شجاعًا وكريمًا، وكانت النساء يروين لي ما حصل في الحروب بين القبائل، ودوره في الإصلاح بينهم. حكين لنا عن غزوة وقعت، كانوا يسمونها "الحرب والصيعر" (وهما قبيلتان يمنيتان مشهورتان تسكنان المناطق الصحراوية الشرقية في اليمن)، اشتعلت بينهما حرب، وروت لنا إحدى النساء أن أبي وصل إلى موقع القتال، وكان فرسه يخرج منه الزبد من شدة الجري، لأنه كان يسابق الزمن من أجل الإصلاح بينهم، وحتى لا يحدث القتال. وكان الإمام يستعين به في أشياء كثيرة تتعلق بفضّ النزاعات بين القبائل الأخرى.

رحمة: بمعنى أنه كان وسيطًا دائمًا، يحل المشاكل بين الناس ويوقف الحروب... هناك تفاصيل كثيرة نُشرت عن والدك ووالدتك، ولكن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة الأولى.

رحمة: مشاهدينا، ما زلنا في العشر سنوات الأولى من حياة الأستاذة عزيزة... انتظرونا في الجزء الثاني من حكايتها.

ينشر هذا الحوار بالتزامن مع بثه على قناة "حكايتي" على يوتيوب، إعداد وتقديم الإعلامية رحمة حجيرة. لمشاهدة الحلقة (اضغط هنا)