د سعودي علي عبيد يطرح مبررات مقاطعة الانتخابات

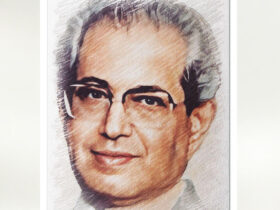

د. سعودي علي عبيد

في الأنظمة السياسية التي اختارت الديمقراطية سلوكاً وطريقاً قاطعاً لتطورها السياسي، تحتل العملية الانتخابية مكانة خاصة ومتميزة لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع المعني. فالسلطة الحاكمة تهدف إلى التمسك بالسلطة، بناءً على ما تعتقد أنها أنجزته لمواطنيها من نتائج ايجابية في مختلف مناحي الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حققته من تنمية شاملة للبلد المعني.

أما القوى السياسية المعارضة، فإنّ مشاركتها في العملية الانتخابية، تتم على أساس إظهار سلبيات سياسات الحكومة في مختلف الاتجاهات المذكورة آنفاً، وإظهار برامجها البديلة لبرنامج الحكومة. وبعد ذلك يأتي دور الناخبين، ليحددوا مواقفهم لصالح أيٍّ من الطرفين المتنافسين. ومع ذلك فإن العملية الديمقراطية والانتخابات هي جزء منها فقط لا تتأسس أهميتها ومصداقيتها، إلا بتوافر مجموعة كبيرة من الشروط. ويهمنا هنا أن نذكر بعضها، مثل: سلامة وعدالة الظروف التي تجري فيها الانتخابات لكل المتنافسين، وأن لا يستحوذ طرف على إمكانيات الدولة على حساب الأطراف الأخرى، وأن يتوافر تراكم في المعرفة والخبرة فيما يخص التجربة الديمقراطية والانتخابية، مع شرط خلو الأمية بين المواطنين، أو على الأقل أن تكون في مستويات متدنية. كما أن سلامة التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات، تأتي في مقدمة هذه الشروط.

وإذا انتقلنا إلى المشهد الديمقراطي في اليمن، وما يوفره من دافعية للاشتراك الفعّال في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سبتمبر 2006م، فكيف يمكن أن نرسمه؟ أو بمعنى آخر: ما هي الشروط والظروف التي يوفرها النظام السياسي لتحفيز الآخرين للاشتراك في هذه الانتخابات؟

أولاً: فمن حيث تراكم الخبرة الديمقراطية، فإن ما هو متوافر لدينا يمكن تشبيهه بحالة الحمل الكاذب تماماً. فإذا استثنينا التجارب الانتخابية في الشطرين قبل توحيدهما, وهي تجارب ناقصة، إن لم نقل أنها مغيبة، فإن الجمهورية اليمنية قد شهدت ثلاث دورات انتخابية برلمانية، وتجربة انتخابية واحدة للمجالس المحلية ومثلها لانتخاب رئيس الجمهورية، مع تمديد لفترة رئيس الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وبرغم ذلك، فلا تغيير في المشهدين السياسي والديمقراطي، ذلك أن الذي يحكم البلاد، هو ذاته من يديرها منذ العام 1978م، والكارثة أنه مشغولٌ منذ فترة بتوفير الظروف المناسبة للاحتفاظ بالحكم مدى الحياة له ولورثته. والأيام القادمة سوف تحمل لنا العديد من المفاجآت لتحقيق هذا الهدف. وفي المحصلة النهائية، فإن من غير الممكن الحديث عن توافر تراكم في التجربة الديمقراطية والانتخابية، في ظل استمرار وترسخ الحكم الشمولي. وبمعنى آخر، فإن الانتخابات لن تكون جديّة ولن تتسم بالمصداقية، ولن تكون وظيفتها سوى تأكيد شرعية نظام الحكم وإعادة إنتاجه.

وإذا كانت هذه هي الحقيقة -وهي كذلك فعلاً- فبأي منطقٍ ستشارك أحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة؟

ثانياً: إذا تحدثنا عن الإمكانيات المادية والإعلامية وغيرها، مما يتمتع به كل طرفٍ مشارك في الانتخابات القادمة، فإن الواقع يؤكد لنا حقيقة واحدة فقط، هي أن السلطة الحاكمة (سلطة الرئيس وحكومته وحزبه) هي الجهة الوحيدة المستحوذة على كل شيء، بما يؤهلها للفوز في هذه الانتخابات بكل سهولة أو عناء يُذكر. فالمال العام هو جزء خاص بهذه السلطة، فالرئيس قادر على صرف أي مبلغ مهما عُظم من خزينة الدولة دون التفات لأية سلطة رقابية، وعلى ورقة عادية غير رسمية، ومن أي مكان يكون فيه، وحتى لو كان هذا المبلغ يساوي ملايين الريالات أو الدولارات، وحتى لو كان المستفيد من ذلك المبلغ طفل لا يتجاوز عمره السبع سنوات، لمجرد أنه قال قصيدة مدح عصماء في (رئيسنا)، مع أن هذا المبلغ كفيلٌ بحل مشكلة مياه شرب لأية منطقة عطشى، هي بحاجة ماسة له.

وبالإضافة إلى المال العام، فإن العديد من المشتغلين بالتجارة، يتسابقون على تقديم الأموال للحاكم، بهدف المساهمة في إنجاح حملته الانتخابية، كما ناصروه في غزو الجنوب عام 1994م. وهذا يؤكد حالة زواج المصلحة بين الحاكم والتجار.

وكذا هي الحال فيما يخص حالة الإعلام ومؤسساته المختلفة. فالسلطة هي فقط من تملك وتوجه هذه المؤسسات(مقروءة، مسموعة، ومرئية)، بالإضافة إلى إعلام الحزب الحاكم والعديد من الصحف الأهلية التابعة المناصرة للسلطة.

أما الموسسات العسكرية والأمنية، فإن الحاكم قد اعتبرها ملكاً خاصاً به، لا يمكن التنازل عنها أو الاقتراب منها، أو المساس بها، ولو من قبيل نقدها وتقييمها. ومن المؤكد أن الكثير من القراء الأعزاء، قد تابعوا تصريحات وخطابات رئيس الدولة حول هذا الموضوع، ودعوته الحكومة ومجلس النواب إلى سن قانون، يحرم نقد المؤسسات العسكرية والأمنية، بدلاً من أن يكون هذا القانون لحماية الشعب من سطوة وجبروت هذه المؤسسات.

وفي مقابل كل ما ذكرناه، ماذا تملك الأطراف الأخرى المطلوب منها منافسة الحاكم وسلطته في الانتخابات القادمة؟ الإجابة: لا شيء، ولا توجد مقارنة بين هذه وتلك. فأين –إذن- المنافسة الشريفة بين الطرفين؟ وإذا كانت هذه هي الحقيقة وهي كذلك فعلاً فبأي منطقٍ ستشارك المعارضة، وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات القادمة؟

ثالثاً: وإذا انتقلنا إلى المتطلبات والشروط التشريعية والقانونية، التي توفر مناخاً ملائماً وصحيّاً للمشاركة في الانتخابات، فما هو المشهد الخاص بذلك؟

إن الحديث حول هذه المسألة طويل ومتشعب، ولذلك سنتحدث حول ذلك بنوعٍ من التركيز الشديد. وفي العموم يمكن وضع الملاحظات الآتية:

1. من النتائج المباشرة لحرب صيف 1994م، إجراء تعديلات جوهرية على الدستور، بحيث لم يتبق من دستور دولة الوحدة سوى خمس مواد فقط، وقد صُبت كل تلك التعديلات في اتجاه خدمة الحاكم وسلطته، أي لصالح بقاء النظام السياسي الحالي، بكل سلبياته وخطاياه وآثامه.

2. وفيما يخص شروط قبول الترشح لرئاسة الدولة فهي كثيرة، ولكني سأعلق على شرطين أساسيين: الأول خاص بشرط حصول المرشح على ما نسبته(5%) من مجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى. أما الشرط الآخر فهو الخاص بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من أب وأم يمنيين.

فبالإجمال يمكننا الجزم بأن هذين الشرطين سياسيان وليسا قانونيين. بمعنى أن الإصرار على وضعهما من المشرع الدستوري، كان بهدف أن لا يكون التنافس على هذا المنصب مفتوحاً للجميع، بل أن يكون محصوراً في أضيق الحدود، وفي أشخاص يتحكم الحاكم وسلطته في اختيارهم. وهذا ممكن بسبب تركيبة المجلسين المذكورين، اللذين يسيطر عليهما الحاكم وسلطته، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحاكم، وما يحوز من إمكانيات مادية وإعلامية هائلة، ناهيك عن الخبرة المتراكمة لتزوير الانتخابات. وتجربة الانتخابات الرئاسية لعام 1999م ماثلة أمام أعيننا، وما زال الحاكم مصراً على إعادة إنتاجها في سبتمبر2006م.

وفي ظل رسوخ هذا الشرط، فما هو حظ نجاح القوى السياسية الواقعة خارج السلطة في فرض مرشحيها كمنافسين لمرشح السلطة؟ علماً بأن الحديث يتم هنا عن وجود عدد من المرشحين، وليس مرشحاً واحداً أو حتى اثنين، مقابل مرشح السلطة؛ ذلك لأن حديثنا يتناول إجراء تنافس حقيقي على مركز رئيس الجمهورية، وليس عن تمثيلية هزلية كما يريدها الحاكم وسلطته.

أما فيما يخص الشرط الثاني، فإلى جانب سمته السياسية التي ذكرناها، فهو يتصف أيضاً بالعنصرية، بسبب تقسيمه المواطنة بين مواطنة كاملة ومواطنة ناقصة. وهذا له علاقة مباشرة بالتوصيف الخاطئ الصادر من المشرع الدستوري اليمني للمواطنة اليمنية. وفي ضوء ذلك تبرز مجموعة من الملاحظات:

أ. من المعلوم بان اليمنيين من أكثر وأقدم شعوب العالم اختلاطاً بالشعوب والمجتمعات الأخرى. وإذا تذكرنا أننا في الغالب ندين بالإسلام، الذي يجيز الزواج بأربع نساء، فإن ذلك يعني أن جزءاً غير يسير من اليمنيين، لن يكونوا من أصول يمنية خالصة، بل هم خليط. وإذا جمعنا أبناء اليمنيات اللاتي تزوجن من غير يمنيين، أو العكس وهم كُثر، فبأي قانون أو عُرف أو حق أو حتى منطق، يتم حرمان أو تجريد كل هؤلاء من حقوقهم السياسية والمدنية؟ كما تنطبق هذه الملاحظة على الشرط الذي يحرم رئاسة الدولة على اليمني المتزوج من غير اليمنية.

ب. وبحسب المادة(41) من الدستور اليمني، فإن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فهل هذا الشرط يدعم هذه المساواة؟

ج. وبحسب المادة(3) من الدستور، فإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس لجميع التشريعات، وبحسب ما جاء في القرءان الكريم، فإن جميع الناس متساوون أمام الله، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وبحسب ما جاء في الحديث النبوي، فإن الناس سواسية كأسنان المشط.

وبالعودة إلى ذلك الشرط ومقارنته مع ما قلناه للتو، فإن هذا الشرط يتعارض مع الرغبة الإلهية والنبوية في المساواة بين البشر.

د. كما أن هذا الشرط، يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات والعهود الدولية، التي تنص على أن الناس قد ولدوا أحراراً بغض النظر عن اللون والعرق والدين والاعتقاد، والتي يفترض أن الحكومات اليمنية المتعاقبة، قد صادقت ووقعت عليها.

وبالعودة مرة أخرى إلى ذلك الشرط، فإن ذلك يعني ببساطة أن اليهود اليمنيين مستبعدون -بحكم الدستور والقانون- من الوصول إلى رئاسة الدولة، أو حتى أقل من ذلك، ناهيك عما يعانون منه بحكم الواقع.

ه. وأخيراً إلى الذين يتغنون بتاريخ حمير ومعين وقتبان وسبأ وغير ذلك من التاريخ الواهم، إلى كل هؤلاء نقول إن كل ذلك قد أصبح في ذمة التاريخ. أما الحقيقة الساطعة، فهي أننا نحن يمنيي اليوم لا تربطنا أية علاقة بكل أولئك، بمعنى أن نظرية العنصر اليمني النقي، ما هي إلا وهم، وهي قد تهاوت وفقدت مصداقيتها بفعل التاريخ ذاته.

ومع عدم إسقاط وجهة نظرنا الخاصة بتباطؤ إيقاع نشاط تكتل اللقاء المشترك، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نقاط إيجابية تضمنها برنامج الإصلاح السياسي الشامل الذي قدمه(المشترك) بهدف إصلاح النظام السياسي اليمني.

وما دام حديثنا يدور حول الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، فإننا سنحصر مناقشتنا حول بعض المسائل التي شملها البرنامج المذكور، فيما يختص بهذه الناحية فقط، والتي يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

1. لقد طعن البرنامج في استقلالية وحيادية ونزاهة اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك اللجان الفرعية والأصلية والأساسية، ولجان تصحيح سجل قيد الناخبين. وعلى أساس هذا الموقف، طالبت أحزاب اللقاء المشترك، بضرورة تصحيح هذه الوضعية، باتجاه أن تكون هذه اللجان بمراتبها المختلفة، محايدة ومستقلة ونزيهة. إلا أن السلطة رفضت ذلك المطلب، وسارت في تنفيذ أهدافها وسياساتها الخاصة بها، حيث تمسكت باللجنة العليا للانتخابات وملحقاتها. ويعني ذلك أن الانتخابات القادمة، ستنفذ بواسطة اللجنة العليا بمضمونها وشكلها الحاليين، باعتبارها تجسيداً لمصلحة طرف واحد، هو السلطة الحاكمة الحالية بكل مراتبها (رئاسة وحكومة وحزب المؤتمر)، مع استبعاد كل القوى السياسية الأخرى.

2. ومن المطالب الأساسية الأخرى، التي وضعتها المعارضة في برنامجها، ضرورة إجراء تعديلات دستورية وقانونية هامة. أهمها تغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، وتعديل طريقة الانتخابات من الطريقة الفردية إلى القائمة النسبية، وتشكيل مجلس الشورى على أساس الانتخاب الكامل المباشر والمتساوي بين المحافظات، وتعديل قانون الحكم المحلي لصالح قيام حكم محلي حقيقي كامل الصلاحيات.

والواضح أن مطالب اللقاء المشترك، لم تجد قبولاً لها عند السلطة وحزبها الحاكم، بل وجرى الاستخفاف بها وتشويهها في مختلف وسائل إعلام الدولة، التي استولى عليها الحاكم بالقوة، مع أنها تعود لكل مواطني الدولة، دافعي الضرائب.

وبحسب هذا الموقف السلبي واللامبالي والمستهتر، التي تصر السلطة على التمسك به، فإن ذلك يعني عدم وجود أي تغيير في المشهد السياسي العام، انطلاقا من أن الانتخابات القادمة ستكون وظيفتها فقط إعادة إنتاج النظام السياسي الحالي، بكل سلبياته وخطاياه وآثامه.

وبحسب ما يُهمس به هنا أو هناك، فإنّ أية صفقة سياسية بين الحاكم وسلطته من جهة، والمعارضة السياسية وفي مقدمتها تكتل اللقاء المشترك من جهة أخرى، إذا لم يكن هدفها الأساسي، إحداث إصلاح سياسي شامل للنظام السياسي، فإن ذلك يعني بكل تأكيد، النهاية المحتومة لأي أمل في التغيير مستقبلاً، وسيعني ذلك أيضاً دق المسمار الأخير في نعش أية معارضة لهذا النظام المتحجر، وبما يعني أخيراً، ضخ دماء جديدة إلى كيان هذا النظام، تؤدي إلى استمراره لمرحلة غير معروفة، وبما يعني في النهاية، دخول اليمن في متحف التاريخ، بحيث تطبّق عليه المقولة المشهورة: " حضارة سادت، ثم بادت".

وبالعودة إلى كل ما سطّرناه في موضوعنا هذا، فإننا نتساءل مع الكثيرين: ماذا تفيد المشاركة في انتخابات على هذه الشاكلة؟ ألا يعني ذلك أننا في عملنا هذا كمن يحرث في أرضٍ مجدبة يباب؟

على شبكات التواصل